30年前「内緒」にしながら隠した日本式古墳。今だから言える [李·ギファンの痕跡の歴史]

翻訳:崔榮黙(メディアトラジ管理者)

[京郷新聞]

”何?これは!”。1991年3月26日、全羅南道咸平郡(チョルラナムド·ハムピョングン)の新徳古墳を訪れた国立光州博物館の調査チームは、目の前に広がる光景に言葉を失ってしまった。 古墳の円形部の西側に現れた盗掘穴が見えたのだ。

さらに、この盗掘穴は、わずか数日前に掘った跡がはっきりしていた。

掘って埋めなおした穴からは、折れた松の枝がまだ乾いていない状態で入っていました。 伐採したばかりの松の木があちこちに転がっていました。 盗掘穴周辺にはわずかな鉄器の破片や刀子片が散らばっていました」(当時の国立光州博物館·学芸研究官の回顧)。

■生々しい盗掘跡

それこそほかほかの盗掘の跡だった。 当時、李御寧(イ·オリョン)文化部長官が直接検察総長に電話をかけ、検察の捜査を依頼した。 強力な検察捜査が続いたある日のことだった。

身元を明かさない観覧客がソウルの国立中央博物館の東門に包装箱をしばらく預けては消えた。 預けた人はついに現れなかった. その箱を開けてみると、古墳から出土したと思われる「鉄器類」だった。 盗掘犯たちは2年6ヵ月後の93年9月に検挙された。

しかし、すでに盗掘品の中で状態の良い65点は600万~2000万ウォンで売り渡した後だった。 当時の新聞は「新徳古墳は1971年に発掘された武寧王陵を彷彿とさせるもので、盗掘犯が売り飛ばした遺物のうち5-6点は国宝級」と紹介した。

■最初に調査された和風古墳

検察の捜査とは別に、国立光州(クァンジュ)博物館などは4月から約40日間、本格的な発掘に乗り出した。

ところで、ちょっと変だった。 発掘が終われば、学術資料蓄積のための発掘調査報告書を出すのが当然だった。

しかし、国立光州博物館は苦心の末、新徳古墳の発掘報告書を出さないことにした。 ただ、報告用の行政報告書を作っただけだ。 なぜそのようなことが起こったのか。

新徳古墳が初めて公式に調査された、いわゆる長鼓墳(前方後円墳)だったからだ。

日本では「前方後円墳」という。 「前方」「後円」の形ということから名付けられた。 韓国では「長鼓」に似ていることから「長鼓墳」という。

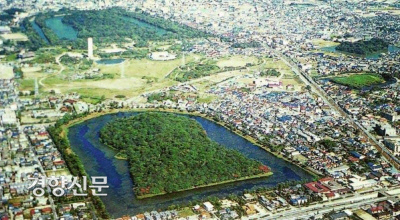

西暦3世紀中葉~6世紀後半にかけて日本で流行した墓の形式である。 日本全域に2000基以上分布している。 日本古代国家形成期の天皇の墓はすべてこの形だ。 最も有名な長鼓墳は399年に死去した仁徳天皇の墓である。

■タブー視された長鼓墳論争

新徳古墳は初めてではなかった。 日本による植民地時代 日本の学者の一部が、全羅南道羅州市徳山里(チョルラナムド·ナジュシ·トクサンリ)と新村里(シンチョンリ)などの古墳の中に長鼓墳(前方後円墳)と類似の古墳があると主張している。 しかし、植民地支配からの解放後は、全く取り上げられなかった。

古代日本の典型的な墓である長鼓墳が朝鮮半島に存在する? 国内学界としては想像もできないことだった。 そして1972年、ユン·セヨン高麗大博物館主任とファン·ヨンフン慶煕大教授らが「忠清南道扶余には長鼓墳がある」と主張した。 韓国考古学界は蜂の巣をつついたように大騒ぎになった。

緊急文化財委員会が招集され、ユン·セヨン、ファン·ヨンフン両氏の発表を聴取した。 しかし、文化財委員の反応は冷ややかだった。 でたらめな話だから、発掘調査する必要はない」と一蹴した。

それから12年後の1983年6月、姜仁求(カン·イング)嶺南(ヨンナム)大学教授がさらに一歩進む。

「慶尚南道固城(キョンサンナムド·コソン)などと、全羅南道羅州市(チョルラナムド·ナジュシ)、霊岩市(ヨンアムシ)、務安市(ムアンシ)、咸平市(ハムピョンシ)など、さまざまな場所で長鼓墳がみられるという。

国内の学界からはこれといった注目を集めることができなかった。 姜教授の主張は、むしろ日本で大きな反響を呼んだ。 特に、姜教授が取り上げた古墳のうち、伽倻(カヤ)地域に存在した高城松鶴洞1号墳が関心の焦点だった。 もちろん姜教授は「’前方後円墳(長鼓墳)は日本の固有墓制ではなく朝鮮半島から渡って発展したもの」と主張した。

国内学界は、これといった反応を示していない。 日本の学界は2つに分かれた。 主に元老学者は、「天皇家系として神聖視される墓の形態が朝鮮半島に存在するはずがない」と首を横に振った。

しかし「朝鮮半島長鼓墳」を任那日本府と結ぶ人たちができた。 一部の若手は、「長鼓墳が特に、固城(コソン)などの伽耶(カヤ)地域で確認される」という姜教授の主張に興奮した。 これこそ任那日本府の決定的な証拠ではないか。

その後、全羅南道海南(チョルラナムド·ヘナム)のチャンゴ山古墳と竜頭(ヨンドゥ)村の馬墓古墳など、長鼓(チャンゴ)型古墳の存在が引き続き知られた。

反転の過程もあった。 1970年代「長鼓墳」論争の出発点となった忠清南道扶余(チュンチョンナムド·プヨ)の「推定古墳」は自然丘陵であることが明らかになった。 1980年代に日本で任那日本府論争を触発した慶尚南道固城市松鶴洞(キョンサンナムド·コソングン·ソンハクドン)1号墳も1999年に「長鼓墳」ではなく「双墳」と最終的に判明した。 しかし1980年代半ば以降、栄山江流域で続々と知られた長鼓墳は学界では扱いにくい「ホットイシュー」だった。 任那日本府の渦巻きに陥る恐れがあったからだ。

■日本風 古墳の衝撃

そのような状況で、もう一つの長鼓墳として知られる新徳古墳が初めて正式に発掘されたのである。

なるほど、日本の古墳形式という長鼓墳があった。 墓の内部からも日本色が見えた。 天井と4壁、門の内側すべてに朱漆が塗られていた。 赤く塗ったということだ。 出土した大型刃物の場合、柄の穴が日本の船山古墳の遺物に類似した形である。 墓からは武寧王陵で使われた金松製の冠の跡が見えた。 金銅冠と金銅飾履の破片も数点出土した。

国内で初めて内部構造が明らかになった日本式の長鼓墳であるにもかかわらず、大変な地位まで備えているとは…。いや、そのような墓がなぜ栄山江流域に存在したのか。

このような状況であったため、発掘調査を担当する国立光州博物館などは公表せず、発掘調査報告書を出すことができなかったのだ。 俗に言って怖かったといっても過言ではない。 国内には長鼓墳、すなわち前方後円墳の研究者が皆無の状態だった。 「生兵法は大怪我の基」という言葉があるではないか。 まともに知りもしないのに、いきなり報告書を出して日本の学界に利用されかねないのではないか。

端的な例がある。 94年5月20日、日本の朝日新聞1面の主要記事が目についた。

「韓国·光州の明花洞古墳から前方後円墳に似た古墳が発掘された。 …墳丘の周囲に、日本の前方後円墳に特徴的な埴輪に似た土器が並んでいる。」

記事は「6世紀当時、古代日本は百済と伽耶から相当な文化的影響を受けたが、活発な人的交流を通じて日本文化もまた朝鮮半島に流入したことを立証する」と付け加えた。

何を意味するのか。長鼓墳の明和洞古墳の周囲に50㎝間隔で円筒形土器が立っていることに注目した記事である。 円筒土器(埴輪)は古墳周辺に立てた土器であり、日本式として知られる墓作り方式である。

朝日新聞の記事が報道された翌日(21日)、明和洞古墳を発掘した国立光州(クァンジュ)博物館は大変な目にあった。

大統領府教育文化首席が電話をかけ、「それでは韓国が日本の支配を受けたということか」とし、「何か対応策が必要なのではないか」と注文したのだ。 当時は日本の近現代史歪曲で大変だった時だった。 しかし、今回は日本が任那日本府説を主張するものができ、それを待っていたかのように、日本メディアが主要記事として扱ったのだから、敏感な反応を示さざるを得なかった。

■続々と確認できる長鼓墳の存在

その後、新徳(シンドク)や明和洞(ミョンファドン)古墳だけでなく、全羅南道霊岩(チョルラナムド·ヨンアム)のザラ峰や咸平(ハムピョン)のチャンゴ山、霊光月山里(ヨングァン·ウォルサンリ)、光州月渓洞(クァンジュ·ウォルゲドン)などの栄山江流域で、長鼓型古墳が次々 と発見された。長鼓型古墳は結局、栄山江流域を中心とした全羅道地域だけに見られる「日本式墓制」だったのである。 それも5世紀末~。6世紀初めまでちょうど50年余り…。.

長古墳の発掘が相次ぎ、資料の蓄積に伴って本格的な議論が進められた。

この墓の起源は朝鮮半島なのか、それとも日本なのか、また墓を作った人は日本人(倭人)なのか、百済人(あるいは馬韓出身の土着勢力)なのかということだった。 日本の学界は「四角池の周囲に窪みの施設を持つ方形周溝墓の突出部が『前方後円墳』に発展した」とし、日本自生説を主張した。

日本ではこの周溝墓が畿内地方を中心に広がり、韓国に近い九州では古墳時代(3世紀半ば~7世紀)初期に築造されたと推定される。

しかし、紀元前後に造成された周溝墓(周辺に穴施設を備えた墓)が朝鮮半島·全羅道(チョンラド)地方でも相次いで発掘されている。 もし周溝墓が長古墳の前身なら、むしろ朝鮮半島起源説が説得力を得ることになる。

しかし、朝鮮半島ではこれまで14基だけが確認されたが、日本全域に2000基以上分布している。 したがって、朝鮮半島では一瞬(5世紀末~6世紀初め)だったが、日本で300年以上大流行したことは明らかだ。

■お墓の主人公は韓国人、日本人?

墓の主をめぐっても熾烈な論争が起こった。

5世紀末~6世紀初め、馬韓出身の土着勢力の首長が倭(九州地方)との交流を強化し、倭の墓制(長古墳)を使ったという主張もある。 5世紀末なら、475年(蓋鹵王21年)、高句麗の侵攻により百済の漢城が陥落し、百済の国勢が弱まった時期とかみ合うことになる。 あるいは漢城から熊津に遷都した百済の南下をアピールする意味で、馬韓出身の土着勢力が倭の墓制を作ったという見解もある。

墓の主は日本人だという主張もある。 すなわち、栄山江流域に倭の貿易センターのようなところがあったということだ。 ここで従事する有力な、倭の上司が故郷の墓「前方後円墳」を使っていたのではないかと推測されている。 または栄山江流域に住んでいて百済貴族に編入された倭系百済官僚という説もある。

別の説もある。 日本列島に移住した朝鮮半島系の人々のうち、伽耶人たちが倭と大和政権を樹立すると、激変期に北九州に住んでいた馬韓出身の移住民が亡命客の身分になって故郷(全南)に戻ったというのだ。

一つ明らかな事実がある。 墓の主が韓国人であれ日本人であれ、任那日本府とは全く関係ないことが分かる。 韓国人(百済人であれ馬韓出身であれ)なら基本的に任那日本府とは関係のないことだ。

日本人でも同じだ。 任那日本府は4世紀末~6世紀初めまで2世紀ほど朝鮮半島南部に経営したという植民地だと言った。 しかし、長鼓墳は約50年間、一時的に流行した。 それもわずか14基しか確認できない。

この程度では倭が長期間支配した痕跡とは言えない。 その上、彼らが主張する任那日本府の主舞台である嶺南地方において長鼓墳は見当たらない。 また、百済が外国人の採用方針に従って朝廷に出仕させた倭人の墓だとしても、任那日本府とは関係ない。

■国籍問題を巡る泥沼化

最近興味深い知らせがあった. 1991年に調査したにもかかわらず、「もみ消して」報告用の行政報告書として満足しなければならなかった新徳古墳発掘報告書が30年ぶりに発刊された。 これに合わせて10月24日まで国立光州博物館で特別展「咸平(ハムピョン)·醴徳里(イェドクリ)·新徳古墳、秘密の空間、隠された鍵」というタイトルで開催されている。

筆者は2000年代半ばに長鼓墳を扱っていた。

当時、数人の研究者が複写本で持っていた行政報告書を入手し、それを土台に学界の立場を取材したことがある。 そのような縁で「新徳古墳発掘調査報告書」を発刊したことは非常に嬉しかった。

筆者は報告書に載る韓日研究者たちの論文を事前に検討し、20年ほどで長鼓墳の勉強をまたしてみた。 しかし、起源と国籍をめぐる論争は、その時も今も大きく変わっていない。

武寧王陵のように主人公を知ることのできる名文が出てくれば、また分からないが。 そうでなければ、国籍論争は永遠に平行線を辿ることになるだろう。

逆に長鼓墳の主人公の国籍を問うということがどんな意味があるのだろうか。

最近、学界のムードも変わったようだ。 韓国人だの、日本人だのと国籍をはっきりと主張することを、ややダサいと感じるようだ。

報告書論考のうち、全北大の金洛中(キム·ナクチュン)教授の文章(「新徳古墳の墳丘と石室」)は「新徳古墳はひとまず倭の九州勢力と関係が深い」と記している。 古墳の形や埋葬施設からみてそうだと考えられる。

しかし、墓の周りを囲んだ溝(周溝)と石の蓋を覆った墓道の壺、帯状に薄く敷いた石(汁石)、円筒形土器(埴輪)を囲んでいない点などは、また典型的な日本式ではない。 冠帯や冠輪が付いた木棺などは百済の中央の影響と見ることができる。

出土遺物はどうか。 高田貫太日本国立歴史民俗博物館教授は新徳古墳の遺構と出土遺物を倭系と百済系、倭+百済系、在地系(馬韓出身の土着勢力)などに図式化した。

高田によると倭系は長鼓(ちょうこ)型墳丘と九州系石室、そして捩った形の丸太刀(環頭大刀)などである。 百済系は装飾木棺と馬具のセット、玉類、履物などの装身具、そして木棺の安置方法などを挙げることができる。 また「倭+百済」は金銅冠と銀製装飾、三角形鉄帽(長い木柄の先に刃を噛ませたり投げたりする武器)などだ。 この他、墓道の祭祀に使われた土器類は馬韓出身の土着勢力の要素である。

しかし、高田の見解の中で金銅冠の場合は典型的な日本式という見解(李漢相·大田大教授)もある。

さらに、検察の捜査過程で盗掘犯が売り渡した遺物の中には、中国製の磁器と蝋燭(調理器具·釜)があったという。 韓日中3カ国の要素がすべて入っているのだ。

■まだ回収されていない新徳古墳の遺物

単に新徳古墳だけではない。 古墳を構成するこのような複雑な属性こそ、栄山江流域の「長鼓墳」だけでなく、羅州伏岩里3号墳と町村古墳など、土着勢力の古墳にもそのまま見られる特徴といえる。

そのため今回、新徳古墳出土の金銅冠と金銅飾履を分析した高田教授は「栄山江流域の長鼓墳(前方後円墳)が特定政治体の政治·経済的意図が強く反映されたというふうに解釈してはならない」と結論づけた。

当時の栄山江流域社会の多角的な対外交渉と積極的な外来墓制の受け入れの動きを読み取らなければならないということだ。 30年ぶりに発表する報告書の内容は満足できないかもしれない。 それで結論は何か。 韓国人なのか、日本人なのか、はっきりと言及しろと催促したら、何も言えない。

むしろそういうこともあり、ああいうこともあり得るというのが正解かもしれない。

5世紀末~6世紀前半の栄山江一帯は想像よりはるかに開放的だったかもしれない。 日本を訪問した百済人が巨大な日本の長鼓墳(前方後円墳)を見て帰り、それに似た墓を造成したかもしれない。 また、「外国人優遇政策」を行った百済の朝廷に出仕し、百済の官僚または貴族となった倭人の墓かもしれない。

いかなる場合であれ、今この瞬間の民族感情で1400年前を裁断することがどれほど偏狭なことか。

また、検挙された新徳古墳の盗掘犯らは盗掘品のうち最高品65点を売り渡したと供述した。

捜査過程で国宝級の遺物も含まれていたことが明らかになった。 しかし、1点当たり600万~2000万ウォンで売った遺物は、30年が経っても現われなくなった。 盗掘品だと思っていながら買い取っていたら、それは盗品であるに違いない。

もちろん、数段階を経て流通していたなら、今の所蔵者は盗掘品であることを知らずに購入していたかもしれない。 その場合、「善意取得」を主張することができる。 しかし、理由はともかく、盗掘品はもはや流通そのものが不可能だ。

それなら不安に震えながら、そのような盗掘品を所蔵する必要があるだろうか。 今、新徳古墳の盗掘品を所蔵しているなら、1991年に盗掘犯が国立中央博物館の正門に持ってきた前例に従ってほしい。 1400年前の謎のような栄山江流域の歴史にさらに一歩進むことができるように…。.

(この記事の作成のため、パク·キョンド国立光州博物館学芸研究室長、ソン·ナクジュン前国立海洋文化財研究所長、チョ·ヒョンジョン前国立光州博物館長、クォン·オヨンソウル大·イ·ハンサン大田大·キム·ナクチュン全北大教授が助言と資料を提供してくれました。)

李ギファン京郷(キョンヒャン)新聞先任記者lkh@kyunghyang.com

☜ 京郷新聞&京郷ドットコム(www.khan.co.kr)、無断転載及び再配布禁止

30年前「内緒」にしながら隠した日本式古墳。今だから言える [李·ギファンの痕跡の歴史]

https://news.v.daum.net/v/20210824050003894?x_trkm=t

韓国にいたときは、韓国の南部に日本式の古墳があると聴いたことが無かった。

勿論、任那日本府の内容はちらっと聞いたことがあったけど、多くの韓国人が日本式の古墳が存在するのを知らない人が多いのは無理でもないのを今回知った訳で、、、、

この記事は非常に興味深い内容で、己の知的好奇心を刺激するに充分であろうと。

では、韓国の南部に何故日本式の古墳が存在するのか!知りたくて堪らん。

4世紀の韓国南部は小国分していた。百済や新羅が国として纏まったが、両国に挟まれた加耶は依然小国分立。そこに倭人が進出していた。その頃の墳墓では。

韓国の南部に日本式の古墳が残されたのではなく、韓国南部に独特の古墳が大和に継承され、日本式だと言われだしたと思うのですが…。